Femmes du monde flottant

4 06 2018Commentaires : Leave a Comment »

Étiquettes : fantastique, Gowar, Londres

Catégories : fantastique, humour, mythe, Sirene

Un pré, au loin

30 10 2013Une bataille fait rage. L’action se situe visiblement durant la Guerre Civile en Angleterre. En marge des combats, un homme essaie d’échapper à ses poursuivants. Au moment où il est rattrapé, on vient à son secours. Et bientôt, quatre hommes aux motivations diverses pénètrent dans un grand champ de hautes herbes, et franchissent un cercle de champignons.

Un champ où, selon l’homme en fuite et ses calculs alchimiques, se trouve un trésor.

Ce qui arrive dans le champ est soit très bizarre, soit très simple, selon la façon dont vous aborderez l’affaire. Si l’on ne peut pas totalement évacuer une interprétation surnaturelle (il y a ce piquet de coudrier sculpté et cette corde avec, au bout…), les événements qui se déroulent peuvent s’expliquer de façon assez rationnelle. Demeurent des plans et des images tout à fait étonnants, tournés dans un noir et blanc très travaillé, et un film qu’un interviewer dans les bonus décrit, de façon qui m’a semblé assez juste, comme « “Le Grand Inquisiteur” rencontre “2001” » .

Ben Wheatley tourne un film à mi-chemin entre le documentaire et le film de fiction, sur un mode souvent désarçonnant: fondus au noir, tableaux vivants, et surtout une séquence particulièrement psychédélique. Le résultat m’a laissé un brin frustré, parce que, malgré cet énigmatique dernier plan, il m’a semblé que le film était au final assez rationnel, et que j’étais venu en espérant du fantastique bel et bon. « Le film se change en film de cowboys », en dit lui-même Wheatley. C’est pas faux, même s’il se passe dans ce champ des choses que John Wayne n’a sûrement jamais vues.

Intrigant, original et pas désagréable, malgré tout.

Une sortie du film est annoncée en France directement en dévédé et blouré, sous le titre passablement foldingue « English Revolution ».

Commentaires : Leave a Comment »

Étiquettes : cinema anglais, field, guerre civile, wheatley

Catégories : cinema, fantastique, Horreur

Telle est la Loi

12 08 2012« What is the Law?

— Not to walk on all fours. That is the Law. Are we not men? »

Ne pas marcher à quatre pattes. Tel est le premier commandement de la Loi, sur l’île des mers du Sud où est arrivé, par une succession de malchances, le jeune et viril Parker. Le maître de cet ancien volcan dont la cheminée est désormais envahie par une jungle luxuriante de plantes étranges, peuplée par des créatures qui, en dépit de leurs plaintes – Are we not Men? Ne sommes-nous pas des hommes? – n’en sont visiblement pas, le maître, donc, est le Dr Moreau, vêtu de blanc immaculé, un génie de la génétique qui poursuit dans ce recoin perdu du globe les expériences qui lui permettront de revenir à Londres et de recevoir l’admiration qu’il mérite.

Island of Lost Souls est une adaptation du roman L’île du Dr Moreau, de H.G. Wells. Dans la vague de films d’horreur qui a suivi le succès des Dracula et Frankenstein du début des années trente, Island of Lost Souls (1932) est un film finalement plus rare qui vient de ressortir au Royaume-Uni dans une version restaurée en BluRay, chez Eureka! au sein de la collection Masters of Cinema. Une revanche, car ce film d’Erle C. Kenton, sur un scénario de Waldemar Young et Philip Wylie, avait été interdit à l’époque sur le territoire, ainsi que dans plusieurs pays d’Europe et diverses régions des États-Unis. Il faut reconnaître que, comme le souligne Kim Newman dans le fascicule qui accompagne le BR, la production semble avoir mis un point d’honneur à présenter tous les sujets qui fâchent. Du sexe, du sadisme, de la bestialité, des soupçons de cannibalisme, et bien d’autres moindres joyeusetés.

Island of Lost Souls est une adaptation du roman L’île du Dr Moreau, de H.G. Wells. Dans la vague de films d’horreur qui a suivi le succès des Dracula et Frankenstein du début des années trente, Island of Lost Souls (1932) est un film finalement plus rare qui vient de ressortir au Royaume-Uni dans une version restaurée en BluRay, chez Eureka! au sein de la collection Masters of Cinema. Une revanche, car ce film d’Erle C. Kenton, sur un scénario de Waldemar Young et Philip Wylie, avait été interdit à l’époque sur le territoire, ainsi que dans plusieurs pays d’Europe et diverses régions des États-Unis. Il faut reconnaître que, comme le souligne Kim Newman dans le fascicule qui accompagne le BR, la production semble avoir mis un point d’honneur à présenter tous les sujets qui fâchent. Du sexe, du sadisme, de la bestialité, des soupçons de cannibalisme, et bien d’autres moindres joyeusetés.

À la re-vision, le film est un mélange très efficace d’éléments disparates: tourné dans des décors naturels et artificiels très réussis (les scènes de brouillard en mer du début sont belles), le film mêle à la fois cinéma et théâtre, stylisation et réalisme; son esthétique est déjà implantée dans le parlant tout en conservant des concepts de plans très visuels, les clairs-obscurs expressifs hérités des films muets. Le drame du Parlant, c’est qu’il retire trop souvent la primauté à l’image pour se concentrer sur les dialogues. Ici, on n’a pas encore ce problème – malgré des dialogues souvent ciselés, on a encore des passages où seule l’image conte l’histoire.

Les maquillages des Hommes-bêtes sont à la fois rudimentaires et très réussis: il y a des deux, que l’effet de masse aide à répartir, et qui retranscrit finalement fort bien l’étape intermédiaire que représentent les sujets du Dr Moreau. Un gros plan sur Ouran est saisissant par l’aspect hybride réussi: singe? homme? blanc? noir? Il y a de tout. C’est bien un être composite. Par rapport au roman, dont la cruauté est parfois indicible, le film reste davantage dans la suggestion – ce qui reste n’en demeurant pas moins efficace. Si H.G. Wells se réjouit publiquement de l’interdiction du film qu’il n’aimait pas, c’est sans doute qu’il trouvait vulgaire l’introduction du sexe dans son histoire, en la personne de Lota, la femme panthère. Il avait tort et raison. Raison parce que cet ajout par le co-scénariste Philip Wylie (Gladiator, The Savage Gentleman, Le Choc des Mondes et autres romans célèbres et séminaux) est de toute évidence là pour titiller le public, friand de ce genre de romances de la jungle (un autre genre qui connaît un grand succès à l’époque et vaudra bientôt les tournages de Tarzan et de King Kong). Tort parce que, malgré sa perruque pas très réussie (comment peut-on avoir créé les magnifiques maquillages des hommes bêtes et affublé Kathleen Burke de cette perruque de poupée sur-maquillée?), la femme panthère exsude une tension sexuelle palpable, probablement liée à l’attrait d’une sexualité liée au danger, exprimée dans ses attitudes félines, et cette étreinte griffue qui révèle la faille. Attrait qui est notablement absent de la concupiscence manifestée par Ouran envers la blonde Ruth, qui sombre dans le cliché très premier degré du viol de la femme blonde par le vilain sauvage – alors que les sous-entendus sexuels entre Kong et Fay Wray, interdits de concrétisation par la disparité de tailles, restent dans le domaine du non-dit et seront un des puissants ressorts de King Kong. S’il y a un fléchissement dans le déroulement par ailleurs sobre et efficace du film, c’est peut-être à l’arrivée de Ruth sur l’île, qui fonctionne sur le plan scénaristique, mais dilue la tension malsaine entretenue jusque-là.

Les maquillages des Hommes-bêtes sont à la fois rudimentaires et très réussis: il y a des deux, que l’effet de masse aide à répartir, et qui retranscrit finalement fort bien l’étape intermédiaire que représentent les sujets du Dr Moreau. Un gros plan sur Ouran est saisissant par l’aspect hybride réussi: singe? homme? blanc? noir? Il y a de tout. C’est bien un être composite. Par rapport au roman, dont la cruauté est parfois indicible, le film reste davantage dans la suggestion – ce qui reste n’en demeurant pas moins efficace. Si H.G. Wells se réjouit publiquement de l’interdiction du film qu’il n’aimait pas, c’est sans doute qu’il trouvait vulgaire l’introduction du sexe dans son histoire, en la personne de Lota, la femme panthère. Il avait tort et raison. Raison parce que cet ajout par le co-scénariste Philip Wylie (Gladiator, The Savage Gentleman, Le Choc des Mondes et autres romans célèbres et séminaux) est de toute évidence là pour titiller le public, friand de ce genre de romances de la jungle (un autre genre qui connaît un grand succès à l’époque et vaudra bientôt les tournages de Tarzan et de King Kong). Tort parce que, malgré sa perruque pas très réussie (comment peut-on avoir créé les magnifiques maquillages des hommes bêtes et affublé Kathleen Burke de cette perruque de poupée sur-maquillée?), la femme panthère exsude une tension sexuelle palpable, probablement liée à l’attrait d’une sexualité liée au danger, exprimée dans ses attitudes félines, et cette étreinte griffue qui révèle la faille. Attrait qui est notablement absent de la concupiscence manifestée par Ouran envers la blonde Ruth, qui sombre dans le cliché très premier degré du viol de la femme blonde par le vilain sauvage – alors que les sous-entendus sexuels entre Kong et Fay Wray, interdits de concrétisation par la disparité de tailles, restent dans le domaine du non-dit et seront un des puissants ressorts de King Kong. S’il y a un fléchissement dans le déroulement par ailleurs sobre et efficace du film, c’est peut-être à l’arrivée de Ruth sur l’île, qui fonctionne sur le plan scénaristique, mais dilue la tension malsaine entretenue jusque-là.

Vu de nos jours, Island of Lost Souls est sans doute d’abord une parabole sur le colonialisme. Moreau vient instaurer ses règles, civiliser des « sauvages« , mais la greffe ne prend pas et les sujets retournent à leur état naturel. Une parabole dont l’énoncé est bien déplaisant si on oublie un détail capital: si la Loi cesse de s’appliquer, si l’expérience de Moreau échoue, c’est qu’il règne par la terreur et la violence, et qu’il viole lui-même la Loi qui était sa protection suprême. La « civilisation » s’effondre parce qu’elle est intérieurement viciée, une parodie de code, une coquille vide établie pour assurer la sécurité et le bon plaisir du tyran qui l’a promulguée.

Moreau, c’est Charles Laughton, et il est prodigieux. Moreau est un génie, nous n’en doutons pas; d’ailleurs, lui non plus. Mais il ne s’en vante pas outre mesure. Il en est conscient et s’il évoque ses expériences devant Parker, peu lui chaut au fond que Parker s’en offusque. Un type d’une intelligence aussi moyenne ne pouvait pas comprendre: il n’est utile que comme possible étalon. Poupin, lisse au milieu des hommes bêtes chevelus et hirsutes, Moreau est un bébé lisse et gras, odieux de somptueuse, de succulente façon. Madré, jouisseur, il a toujours une ou deux étapes d’avance sur ses interlocuteurs, ce qui l’amuse infiniment. Sadique et voyeur, ce n’est pourtant pas la perversité sexuelle qui le pousse. Ni la Science. Non, sa véritable motivation est autre: « Vous rendez-vous compte de ce que cela fait de se sentir Dieu? » demande-t-il, dans une des répliques qui attira particulièrement l’ire de la censure.

Moreau, c’est Charles Laughton, et il est prodigieux. Moreau est un génie, nous n’en doutons pas; d’ailleurs, lui non plus. Mais il ne s’en vante pas outre mesure. Il en est conscient et s’il évoque ses expériences devant Parker, peu lui chaut au fond que Parker s’en offusque. Un type d’une intelligence aussi moyenne ne pouvait pas comprendre: il n’est utile que comme possible étalon. Poupin, lisse au milieu des hommes bêtes chevelus et hirsutes, Moreau est un bébé lisse et gras, odieux de somptueuse, de succulente façon. Madré, jouisseur, il a toujours une ou deux étapes d’avance sur ses interlocuteurs, ce qui l’amuse infiniment. Sadique et voyeur, ce n’est pourtant pas la perversité sexuelle qui le pousse. Ni la Science. Non, sa véritable motivation est autre: « Vous rendez-vous compte de ce que cela fait de se sentir Dieu? » demande-t-il, dans une des répliques qui attira particulièrement l’ire de la censure.

Car plus que la parabole anticolonialiste – pourtant présente et indéniable – je vois dans le film une dénonciation de la religion. Moreau est Dieu. Dans le jardin d’Eden, fertile et caché du monde, qui a été sa première création, il a fabriqué l’homme – plus ou moins. Il est en train de créer la femme. Il a édicté ses commandements qu’un délégué institutionnalisé répète lors de la prière commune pour bien en imprégner son peuple élu. Il est déçu par ses créations, trop en-deçà de la perfection qu’il visait en les créant et en leur donnant un code de conduite. Dans une magnifique réplique, il parle de « the stubborn beast flesh creeping back« : la chair de l’animal, entêtée, qui revient insidieusement. Afin de soutenir la puissance de la Loi, il a la punition: le fouet pour les châtiments bénins et, pour les manquements plus graves, la menace de son antre, la Maison de la Douleur, enfer ou purgatoire atroce, où est née la vie et où la torture cherche à extirper du coupable le mal, afin de tendre de plus en plus vers ce but illusoire de l’homme parfait. Mais la Loi ne fonctionne que si elle conclut un pacte réciproque et si elle est un bloc. Quand elle est temporairement levée pour le bon plaisir de Moreau, elle perd son caractère absolu. Et l’absolu aboli, les sujets mis face à la réalité du monde, confrontés au doute, voient s’ouvrir la faille qui brise tout. La religion ne tient plus et Dieu sera anéanti par la révolte de ses victimes. C’était au fond toute l’horreur du roman d’origine, cruel et noir, ce démiurge monstrueux et dépassionné qui déploie en miniature une histoire de la religion, de la Création à la Chute. La religion au service de la science, la science noyautée par la religion.

Car plus que la parabole anticolonialiste – pourtant présente et indéniable – je vois dans le film une dénonciation de la religion. Moreau est Dieu. Dans le jardin d’Eden, fertile et caché du monde, qui a été sa première création, il a fabriqué l’homme – plus ou moins. Il est en train de créer la femme. Il a édicté ses commandements qu’un délégué institutionnalisé répète lors de la prière commune pour bien en imprégner son peuple élu. Il est déçu par ses créations, trop en-deçà de la perfection qu’il visait en les créant et en leur donnant un code de conduite. Dans une magnifique réplique, il parle de « the stubborn beast flesh creeping back« : la chair de l’animal, entêtée, qui revient insidieusement. Afin de soutenir la puissance de la Loi, il a la punition: le fouet pour les châtiments bénins et, pour les manquements plus graves, la menace de son antre, la Maison de la Douleur, enfer ou purgatoire atroce, où est née la vie et où la torture cherche à extirper du coupable le mal, afin de tendre de plus en plus vers ce but illusoire de l’homme parfait. Mais la Loi ne fonctionne que si elle conclut un pacte réciproque et si elle est un bloc. Quand elle est temporairement levée pour le bon plaisir de Moreau, elle perd son caractère absolu. Et l’absolu aboli, les sujets mis face à la réalité du monde, confrontés au doute, voient s’ouvrir la faille qui brise tout. La religion ne tient plus et Dieu sera anéanti par la révolte de ses victimes. C’était au fond toute l’horreur du roman d’origine, cruel et noir, ce démiurge monstrueux et dépassionné qui déploie en miniature une histoire de la religion, de la Création à la Chute. La religion au service de la science, la science noyautée par la religion.

Alors que Moreau connaît la torture à son tour, que l’Eden est la proie des flammes, le film s’achève sur un ordre sec et très biblique: « Ne regardez pas derrière vous. » Une conclusion si brutale et terrible que Paramount, décontenancée, ne trouva rien de mieux à placer sur le générique de fin qu’un air de danse particulièrement incongru.

Island of Lost Souls est un film superbe.

Commentaires : Leave a Comment »

Étiquettes : charles laughton, H.G. Wells, horreur, ile du dr moreau

Catégories : cinema, fantastique, Horreur, science-fiction

L’âme fragmentée de Hill House

24 02 2011

Le 26 Juin 1948, parut dans le magazine américain The New Yorker une nouvelle qu’un nombre significatif de lecteurs jugea «écœurante», «un nouveau record pour la méchanceté humaine»; bref, une nouvelle «de très mauvais goût». Un abonné écrivit pour dire que, désormais, craignant de subir un nouveau choc, il jetait ses numéros du New Yorker directement à la poubelle, sans les ouvrir. L’auteur de «La Loterie» était désormais célèbre, elle s’appelait Shirley Jackson.

Shirley Jackson est née le 14 décembre 1916, à San Francisco. Avec un tact infini, sa mère commentera plus tard que la contraception était une belle invention. Il faut préciser que Geraldine Jackson était issue d’une excellente famille, qu’elle avait épousé l’homme qui devait lui faire gravir les échelons de la société comme il faut, et que la rapide naissance (neuf mois et un jour après son mariage) de sa première fille constitua une désagréable surprise pour une femme qui espérait savourer un peu la belle vie avant de songer à une éventuelle progéniture. Pour tout aggraver, Shirley n’était pas la fille que souhaitait Geraldine. Un des enfants de Shirley Jackson emploiera plus tard pour décrire cette improbable filiation la formule: «Un poisson d’or accouchant d’un marsouin (1)». Shirley n’avait pas la beauté de Geraldine, ni sa taille fine, elle n’aurait pas son goût si sûr pour les toilettes. Mais elle était intelligente et dotée d’une forte personnalité.

Shirley Jackson est née le 14 décembre 1916, à San Francisco. Avec un tact infini, sa mère commentera plus tard que la contraception était une belle invention. Il faut préciser que Geraldine Jackson était issue d’une excellente famille, qu’elle avait épousé l’homme qui devait lui faire gravir les échelons de la société comme il faut, et que la rapide naissance (neuf mois et un jour après son mariage) de sa première fille constitua une désagréable surprise pour une femme qui espérait savourer un peu la belle vie avant de songer à une éventuelle progéniture. Pour tout aggraver, Shirley n’était pas la fille que souhaitait Geraldine. Un des enfants de Shirley Jackson emploiera plus tard pour décrire cette improbable filiation la formule: «Un poisson d’or accouchant d’un marsouin (1)». Shirley n’avait pas la beauté de Geraldine, ni sa taille fine, elle n’aurait pas son goût si sûr pour les toilettes. Mais elle était intelligente et dotée d’une forte personnalité.

Elle connaît pourtant une scolarité difficile et ne commence vraiment à trouver sa voie qu’en entrant à l’Université de Syracuse. Là, elle écrit de la fiction, publiée dans des fanzines universitaires. Un personnage récurrent commence à se développer, il s’appelle encore Y, mais c’est en quelque sorte l’ébauche de James Harris, le Dæmon Lover, l’amant diabolique, comme dans les vieilles ballades et légendes du Nord de l’Angleterre, autour duquel tourneront plusieurs nouvelles du recueil La Loterie. Shirley rencontre Stanley Hyman, qui concentre tout ce qui pouvait horrifier ses parents tellement comme il faut: un intellectuel juif, communiste, grande gueule. Stanley l’encourage à écrire.

Elle connaît pourtant une scolarité difficile et ne commence vraiment à trouver sa voie qu’en entrant à l’Université de Syracuse. Là, elle écrit de la fiction, publiée dans des fanzines universitaires. Un personnage récurrent commence à se développer, il s’appelle encore Y, mais c’est en quelque sorte l’ébauche de James Harris, le Dæmon Lover, l’amant diabolique, comme dans les vieilles ballades et légendes du Nord de l’Angleterre, autour duquel tourneront plusieurs nouvelles du recueil La Loterie. Shirley rencontre Stanley Hyman, qui concentre tout ce qui pouvait horrifier ses parents tellement comme il faut: un intellectuel juif, communiste, grande gueule. Stanley l’encourage à écrire.

Après de difficiles débuts de couple, les Hyman s’installent à New York en 1942. Leurs fréquentations appartiennent à une coterie intellectuelle: Ralph Ellison, l’auteur d’Homme invisible, pour qui chantes-tu?, est de leurs amis. Stanley travaille au New Yorker, et Shirley a déjà vendu quelques nouvelles quand elle décide de devenir écrivain à temps complet — c’est-à-dire le temps qu’elle ne consacre pas à pouponner. Sa personnalité brillante mais curieuse entre en résonance avec celle des enfants. Si le ménage Hyman vit dans une atmosphère qu’un ami charitable qualifiera de «sympathique bordel», Shirley trouve dans l’éducation des enfants, pour sa vie de tous les jours, l’ancrage requis par une imagination souvent débridée. Elle aura quatre enfants et tirera de ses expériences de mère de savoureuses chroniques, Life among the savages et Raising demons.

Après de difficiles débuts de couple, les Hyman s’installent à New York en 1942. Leurs fréquentations appartiennent à une coterie intellectuelle: Ralph Ellison, l’auteur d’Homme invisible, pour qui chantes-tu?, est de leurs amis. Stanley travaille au New Yorker, et Shirley a déjà vendu quelques nouvelles quand elle décide de devenir écrivain à temps complet — c’est-à-dire le temps qu’elle ne consacre pas à pouponner. Sa personnalité brillante mais curieuse entre en résonance avec celle des enfants. Si le ménage Hyman vit dans une atmosphère qu’un ami charitable qualifiera de «sympathique bordel», Shirley trouve dans l’éducation des enfants, pour sa vie de tous les jours, l’ancrage requis par une imagination souvent débridée. Elle aura quatre enfants et tirera de ses expériences de mère de savoureuses chroniques, Life among the savages et Raising demons.

Son premier roman paraît en 1948. The Road through the wall est le portrait d’un «quartier de classe moyenne, où les individus qui cherchent à progresser selon leur vision limitée d’eux-même sont détruits par leur propre méchanceté», pour reprendre la description de Shirley Jackson. Elle y prend en partie sa revanche sur ses parents, avec lesquels ses rapports seront toute sa vie tendus. Le livre ne rencontre guère de succès. On y trouve déjà des caractéristiques jacksonniennes: des personnages qui sont autant de facettes de l’auteur, la description du mal qui peut germer dans un environnement quotidien, banal.

Son premier roman paraît en 1948. The Road through the wall est le portrait d’un «quartier de classe moyenne, où les individus qui cherchent à progresser selon leur vision limitée d’eux-même sont détruits par leur propre méchanceté», pour reprendre la description de Shirley Jackson. Elle y prend en partie sa revanche sur ses parents, avec lesquels ses rapports seront toute sa vie tendus. Le livre ne rencontre guère de succès. On y trouve déjà des caractéristiques jacksonniennes: des personnages qui sont autant de facettes de l’auteur, la description du mal qui peut germer dans un environnement quotidien, banal.

Shirley Jackson s’entiche de magie noire, sans qu’on sache vraiment s’il s’agit de croyance ou d’intérêt intellectuel. C’est une anxieuse aux rêves souvent terrifiants et, dit-elle, aux dons psychiques qui la traumatisent. Ses enfants l’adorent mais ne savent jamais comment Shirley réagira, au gré de son humeur. Toute sa vie, elle boira, fumera, mangera et travaillera à l’excès. Quand, en 1948, paraît la nouvelle «La Loterie», elle devient une célébrité. Cette nouvelle énigmatique, où une étrange loterie dans une paisible communauté détermine une sorte de bouc émissaire, semble toucher un nerf chez les lecteurs. L’éditeur de Jackson saisit l’occasion et publie un recueil de ses textes: La Loterie, ou Les aventures de James Harris. James Harris est le Dæmon Lover, cette figure fantasmatique à la fois crainte et désirée.

Shirley Jackson s’entiche de magie noire, sans qu’on sache vraiment s’il s’agit de croyance ou d’intérêt intellectuel. C’est une anxieuse aux rêves souvent terrifiants et, dit-elle, aux dons psychiques qui la traumatisent. Ses enfants l’adorent mais ne savent jamais comment Shirley réagira, au gré de son humeur. Toute sa vie, elle boira, fumera, mangera et travaillera à l’excès. Quand, en 1948, paraît la nouvelle «La Loterie», elle devient une célébrité. Cette nouvelle énigmatique, où une étrange loterie dans une paisible communauté détermine une sorte de bouc émissaire, semble toucher un nerf chez les lecteurs. L’éditeur de Jackson saisit l’occasion et publie un recueil de ses textes: La Loterie, ou Les aventures de James Harris. James Harris est le Dæmon Lover, cette figure fantasmatique à la fois crainte et désirée.

En 1951, c’est Hangsaman, exploration de la vie d’une adolescente au bord de la rupture. Judy Oppenheimer, la biographe de Jackson, dit qu’il est «le plus révélateur, le plus complexe et le plus difficile des livres qu’elle écrirait jamais». Vient ensuite son premier livre consacré aux enfants, Life among the savages (1953), puis The Bird’s Nest (1954), la relation basée sur un fait-divers réel — et peut-être aussi sur les problèmes psychologiques de Shirley — d’un cas de personnalité multiple. Narré par un psychiatre en mal d’écriture (son idole est Samuel Johnson), c’est un livre écrit de façon brillante et incisive, avec une ironie sous-jacente. Un film en fut tiré, Lizzie, que les hasards du calendrier mettent en concurrence avec Three faces of Eve, bien meilleur, qui traite d’un sujet identique et valut l’Oscar à Joanne Woodward.

En 1951, c’est Hangsaman, exploration de la vie d’une adolescente au bord de la rupture. Judy Oppenheimer, la biographe de Jackson, dit qu’il est «le plus révélateur, le plus complexe et le plus difficile des livres qu’elle écrirait jamais». Vient ensuite son premier livre consacré aux enfants, Life among the savages (1953), puis The Bird’s Nest (1954), la relation basée sur un fait-divers réel — et peut-être aussi sur les problèmes psychologiques de Shirley — d’un cas de personnalité multiple. Narré par un psychiatre en mal d’écriture (son idole est Samuel Johnson), c’est un livre écrit de façon brillante et incisive, avec une ironie sous-jacente. Un film en fut tiré, Lizzie, que les hasards du calendrier mettent en concurrence avec Three faces of Eve, bien meilleur, qui traite d’un sujet identique et valut l’Oscar à Joanne Woodward.

Shirley écrit peu après un ouvrage de commande, sans grande conviction, un livre sur les sorcières, The Witchcraft of Salem Village (1956), et son deuxième recueil de textes sur ses enfants, Raising demons (1957), moins charmant que Life… On y sent percer de l’acidité.

Shirley écrit peu après un ouvrage de commande, sans grande conviction, un livre sur les sorcières, The Witchcraft of Salem Village (1956), et son deuxième recueil de textes sur ses enfants, Raising demons (1957), moins charmant que Life… On y sent percer de l’acidité.

The Bird’s Nest établissait un rapport métaphorique entre le délabrement de l’immeuble où travaille l’héroïne et son état mental. Dans The Sundial (1958), une maison joue un rôle important. Mais c’est avec le roman suivant, son chef-d’œuvre dans le domaine fantastique, que Shirley Jackson s’intéresse vraiment à une maison qu’elle dote d’une personnalité. Stephen King a dit de The haunting of Hill House (Maison hantée) qu’il s’agissait d’un des plus grands romans d’horreur de tous les temps (2). Il n’est que de lire son Anatomie de l’horreur pour juger de l’enthousiasme de King pour cet ouvrage infiniment subtil, où la terreur naît de peurs diffuses et d’une sensation de malveillance immanente, Robert Wise en a tiré assez vite un film fidèle, sobre et puissant, The Haunting (La Maison du diable — 1963), absolument splendide et complètement angoissant (un récent remake était risible). Les interactions entre Eleanor et Hill House — qui déclenche les manifestations, Hill House ou Eleanor, qui a eu des expériences paranormales dans son enfance ? — les fines notations psychologiques (3) et l’écriture mesurée de Jackson conspirent à la réussite totale du roman. Ce sera tout de suite un succès.

The Bird’s Nest établissait un rapport métaphorique entre le délabrement de l’immeuble où travaille l’héroïne et son état mental. Dans The Sundial (1958), une maison joue un rôle important. Mais c’est avec le roman suivant, son chef-d’œuvre dans le domaine fantastique, que Shirley Jackson s’intéresse vraiment à une maison qu’elle dote d’une personnalité. Stephen King a dit de The haunting of Hill House (Maison hantée) qu’il s’agissait d’un des plus grands romans d’horreur de tous les temps (2). Il n’est que de lire son Anatomie de l’horreur pour juger de l’enthousiasme de King pour cet ouvrage infiniment subtil, où la terreur naît de peurs diffuses et d’une sensation de malveillance immanente, Robert Wise en a tiré assez vite un film fidèle, sobre et puissant, The Haunting (La Maison du diable — 1963), absolument splendide et complètement angoissant (un récent remake était risible). Les interactions entre Eleanor et Hill House — qui déclenche les manifestations, Hill House ou Eleanor, qui a eu des expériences paranormales dans son enfance ? — les fines notations psychologiques (3) et l’écriture mesurée de Jackson conspirent à la réussite totale du roman. Ce sera tout de suite un succès.

Après Hill House, Shirley Jackson compose encore We have always lived in the Castle (Nous avons toujours habité le Château — 1962), une nouvelle histoire de personnalité double, d’adolescente bizarre vivant dans des fantasmes de meurtre. Des critiques flatteuses saluent l’ouvrage. Mais les problèmes psychologiques, doublés de difficultés physiques, s’aggravent. Shirley Jackson est victime d’une dépression, traverse une phase de complète incapacité à écrire. Elle commence à se rétablir et reprend l’écriture quand, brutalement, elle meurt, le 8 août 1965.

Son mari a publié deux collections posthumes de textes divers, The Magic of Shirley Jackson (1966) et Come along with me (1968). Même si sa production dans le domaine fantastique n’a pas été énorme, Jackson y occupe une importance capitale. Elle appartient à cette dernière génération d’écrivains de formation essentiellement littéraire. Elle a posé, avec des auteurs comme Matheson, Bloch et Leiber, les fondations de l’horreur moderne.

Son mari a publié deux collections posthumes de textes divers, The Magic of Shirley Jackson (1966) et Come along with me (1968). Même si sa production dans le domaine fantastique n’a pas été énorme, Jackson y occupe une importance capitale. Elle appartient à cette dernière génération d’écrivains de formation essentiellement littéraire. Elle a posé, avec des auteurs comme Matheson, Bloch et Leiber, les fondations de l’horreur moderne.

* * *

Cet article, publié initialement sous une forme légèrement différente dans Manticora n°6, décembre 1990, a une dette énorme envers l’excellente biographie de Shirley Jackson écrite par Judy Oppenheimer, Private Demons: The Life of Shirley Jackson.

1 — «A goldfish giving birth to a porpoise» : le terme exact serait en français: poisson rouge. Mais l’image du poisson d’or est plus importante.

2 — Charlie est dédié à «Shirley Jackson, qui n’a jamais eu à élever le ton», un don que King peut envier.

3 — Ainsi le doute plane-t-il sur la personne que quitte Théo avant de venir à Hill House, le terme «A friend», employé par Jackson demeurant délibérément ambigu. Le film penche de façon à peine plus tranchée en faveur d’un lesbianisme de Théo. Des rapports troubles entre femmes sont fréquents dans les ouvrages de Jackson.

Commentaires : 5 Comments »

Étiquettes : biographie, hill house, judith oppenheimer, shirley jackson

Catégories : fantastique, Horreur, livres

Sampo! (3)

8 12 2010

Comme quoi, tout a une fin.

Or donc, je causais d’un objet qui m’a longuement fasciné, le Sampo. Outre l’aspect objet fabuleux qui produit des trésors sur commande (et même plus que ça), le détail qui m’a tout de suite intrigué, c’est que le texte du Kalevala ne décrit pas le Sampo. Sans cesse on en revient au merveilleux Sampo avec son couvercle aux multiples couleurs, ce qui, vous l’avouerez, ne nous avance guère. Quant à sa fabrication, elle s’opère entièrement par la magie, donc pas question de se faire une idée du résultat final grâce à des pages de description, façon Ikea, de la trompinase omnidiphasée qui se visse au bas du gloutidon nickelé. On nous parle bien de leviers, de roues, mais voilà qui est bien flou. Comme en plus les phases de sa création dans le Kalevala donnent successivement naissance à une arbalète, un voilier, une génisse et une charrue, difficile d’en dégager une ontologie éclairante.

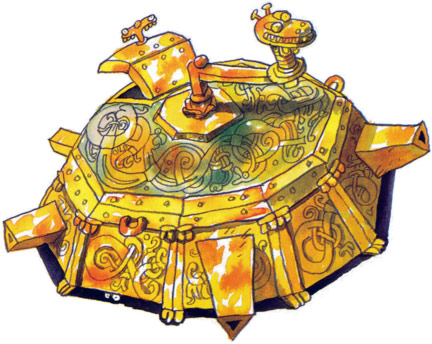

Nous avons vu que les représentations du Kalevala doivent beaucoup à Akseli Gallen-Kallela, qui en a donné une représentation iconique. Le Sampo est figuré par un genre de samovar orné et doré, de forme écrasée, avec une manivelle sur le couvercle, ce qui correspond assez à l’idée d’un moulin magique qui moudrait la fortune. Pour l’essentiel, c’est ce modèle qu’ont adopté les artistes qui ont suivi, dans le domaine pictural.

Reste un autre champ artistique où l’aspect du Sampo devenait une question importante, pour peu que l’occasion se présentât. Le cinéma. Et l’occasion se présenta.

À ma connaissance, le Sampo n’a figuré que dans deux films. J’en ai probablement loupé d’autres, mais pas beaucoup, ça m’étonnerait. La mythologie finnoise reste méconnue; peut-être son aspect foisonnant décourage-t-il les entreprises.

Chronologiquement, le premier film, Sampo, est une co-production russo-finlandaise d’Aleksandr Ptushko, sortie en 1959. L’intrigue se concentre en une heure et demie et simplifie vigoureusement la problématique: la méchante sorcière Louhi tente de construire le mythique Sampo pour apporter la richesse à son royaume nordique, Pohjola. Mais en vain. Seul le forgeron Seppo Ilmarinen serait capable d’un tel prodige. Afin de le «convaincre», la vilaine enlève Annikki, sœur de Seppo.

Celui-ci n’a pas le choix et accomplit le miracle, mais Lemminkäinen, qui vient de tomber amoureux de la candide pucelle, tente de s’emparer du Sampo pour en faire bénéficier le Kalevala, la terre des Héros. Il échoue et le Sampo est détruit. Furieuse, Louhi se venge en dérobant le soleil, ce qui plonge le Kalevala dans les ténèbres et le blizzard. Les habitants montent une expédition vers Pohjola et, grâce à la mélodie de leurs kanteles, ils charment assez longtemps Louhi et ses sbires pour que Lemminkäinen libère le soleil. Louhi périt et tout le monde est content. Sauf Louhi, forcément.

L’imagerie du film est très traditionnelle. Tous les braves habitants du Kalevala portent de belles tuniques blanches repassées et des barbes de prophètes (sauf les femmes, qui portent des coiffes et des fleurs dans les cheveux) et Lemminkäinen a cette fadeur mollement resplendissante des jeunes premiers des années cinquante. La sémillante Annikki, assez mièvre, fascine les animaux dans une scène évocatrice des princesses de Disney, en plus ridicule, au début du film. Mais Louhi est superbe, une vieille femme au nez aquilin et aux traits impérieux encadrés par des tresses barbares, qui se drape dans un grand manteau noir. Pas très subtil au point de vue dialectique (dans le Kalevala, Louhi est moins négative), mais assez réussi d’un point de vue expressionniste.

Les effets spéciaux, artisanaux et naïfs (Louhi débarque au Kalevala durant les noces des pâles héros pour s’emparer visiblement d’un gros projecteur caché dans des broussailles, lorsqu’il s’agit de dérober le soleil), ne manquent pas de charme simple: la caverne où Louhi a emprisonné les vents dans des outres géantes a du chien, le labourage du champ de serpents tient bien le coup malgré la consistance très plastique des reptiles, la caverne de Louhi a des aspects langiens (son peuple de gnomes hirsutes rappelle les Nibelungen), et le manteau volant de Louhi, que ce soit pour enlever Annikki ou quand sa maîtresse prend son essor, se tord dans les airs de façon très réussie. Le Sampo proprement dit est assez difficile à distinguer, entre le piteux état de la copie et les vapeurs rutilantes qui l’environnent, mais c’est un moulin monté en graine, à mi-chemin entre le bouchon de carafe géant, la géode pittoresque et la tortue de mer.

Tout ceci serait bel et bon, s’il n’y avait un gros «mais»: on ne trouve plus — ou difficilement — le film sous sa forme d’origine. Les droits en ont été achetés avec ceux d’un autre film de Ptushko, Les aventures de Sadkó, par un producteur américain qui cherchait des films à même d’exploiter le sillon des films d’imaginaire ouvert par des succès comme Le Septième voyage de Sinbad ou Le jour où la Terre s’arrêta. Seulement, les deux films ne correspondaient pas tout à fait au goût américain. Tous deux furent donc sévèrement retaillés — Sampo y perdit environ une demi-heure, Sadkó, qui adaptait en partie l’opéra de Rimsky-Korsakov, ne se trouva guère mieux traité — et le résultat final, après un changement de titre — Sampo devint The Day the Earth froze, Sadkó se retrouva raconter The Magic Voyage of Sinbad — et de générique (les noms trop connotés des acteurs furent remplacés sans complexe par ceux des assez médiocres doubleurs de la version américaine, Lönnrot devient même Elias Lenrot!).

Plus gênant: l’aventure fut raccourcie de certains épisodes. Dans la version américaine, la mère de Lemminkäinen demande à un bouleau, à la route couverte de poussière et à la lumière du jour des nouvelles de son fils, mais elle reste morne et prostrée en n’en obtenant aucune, jusqu’à ce que le grand couillon rentre à la nage. Une longue bande-annonce en finlandais, visible sur Youtube, montre qu’elle avait des raisons de se faire du mouron: cette garce de Louhi a profité de la fascination du benêt pour le Sampo, et l’a tué avec un serpent, la vile fourbesse! Dans le montage d’origine, la mère de Lemminkäinen apprend de la lumière du jour que son fils est mort à Pohjola, et elle traverse la mer en marchant sur les flots pour aller exiger de Louhi le cadavre de son fils, qu’elle ramène et ressuscite. C’est là que, têtu, le sot repart chercher le Sampo, et le brise, comme on le voit dans le montage US.

Une autre courte scène est très réussie: Annikki, emprisonnée par Louhi, envoie une de ses mèches blondes alerter Lemminkäinen de son sort. Celui-ci chasse et voit un faucon s’abattre sur une colombe. La mèche vient entourer sa flèche, et la colombe se change en Annikki, le faucon en Louhi, que Lemminkäinen transperce alors de sa flèche. On note au passage que le film a infiniment meilleure allure quand les contrastes ne sont pas sauvagement poussés à fond par une restauration putative. Certaines scènes sont même splendides.

Ont disparu en même temps divers passages musicaux: l’un d’eux mettait en scène Elias Lönnrot en personne. On l’aperçoit encore au début de la version américaine, ou plutôt sa statue à Helsinki, qui s’anime pendant que le texte vante l’imagination des frères Grimm et d’Andersen. Si l’on ajoute que la seule édition en DVD, soit-disant remasterisée, ressemble diablement à un repiquage télé traité avec un logiciel qui a abusivement forcé les contrastes, tous les ingrédients sont là pour dire que le film mériterait une présentation plus fidèle à son apparence première, afin qu’on puisse le juger à sa juste valeur. Néanmoins, il demeure intéressant, même dans la piètre condition où il survit.

Ne serait-ce que pour la gueule superbe de Louhi, et son faux air de Maléfique dans La Belle au bois dormant de Walt Disney.

En 2006, un deuxième exemple d’adaptation du mythe du Sampo prend un chemin beaucoup moins traditionnel que cette première tentative. Jade Soturi est un film d’Antti-Jussi Annila, et de nouveau une co-production (la Finlande est un pays relativement peu peuplé, et les budgets cinéma y sont par conséquent serrés); cette fois-ci, ce sera avec la Chine. Jade soturi peut se traduire par Le Guerrier de jade, mais le titre Le Guerrier au jade me semblerait plus indiqué. L’action se partage entre la Finlande actuelle et la Chine ancienne. De nos jours, une boîte métallique d’une facture superbe et raffinée, couverte d’inscriptions en chinois ancien, est retrouvée par une archéologue finnoise en Carélie, au sud-est de la Finlande, entre les mains d’un cadavre remontant à des milliers d’années. L’archéologue confie l’objet à un homme qui tente de l’ouvrir, en vain jusqu’au jour où ils découvrent qu’un forgeron vivant en banlieue d’Helsinki pourrait bien être capable du miracle.

Car ce forgeron est le lointain descendant d’un valeureux guerrier qui, dans la Chine ancienne, lutta contre un démon, le Sans-Nom, dont le but est de déchaîner l’enfer sur la Terre. Le guerrier a abandonné derrière lui cet objet mystérieux, dont la tradition a perpétué la légende: le Sampo.

Jade Soturi est donc ce qu’on appelle un wu xan pian, un film de sabre, mais peut-être un des plus curieux qui soient: imaginez, si vous pouvez, Tigre et dragon tourné par Aki Kaurismäki. L’ensemble du film a ce rythme lent, méditatif des films du cinéaste finlandais, y compris dans les combats qui, tant en Chine qu’en Finlande, sont à la fois rapides et habiles et étrangement alanguis, même dans les phases les plus vives. Et flotte par-dessus tout cela le sentiment trouble d’un décalage légèrement goguenard.

Conversations moroses et combats au sabre, mythes du Sampo et de la réincarnation, démon et monde actuel: le cocktail est assez difficile à décrire, et nul doute que nombre de spectateurs s’ennuieront à la vision du film, mais j’ai trouvé la combinaison extrêmement intrigante et plaisante, comme l’astucieux emploi de divers thèmes tirés du Kalevala: l’existence d’un pacte entre le Fer et l’homme, essentiel pour un forgeron et que Kai découvre qu’il a perdu; le chant du kantele. Mais aussi le traitement occidental du thème de la réincarnation, dans le cadre d’une histoire d’amour contrariée; et même le mythe de la boîte de Pandore.

Le film s’ouvre par une citation en exergue: je n’ai jamais connu de mythologie où les histoires d’amour se terminent plus mal que dans le Kalevala — et la démonstration va nous en être apportée par le film. Ou pas. Quelques effets spéciaux, lors de l’ouverture du Sampo et de la mise en péril de l’univers par la libération du dernier des démons, sont simples mais plaisants, et le combat final dans la forge, spectaculaire et (m’a-t-il semblé) d’une placidité pince-sans-rire, donne un ton vraiment fascinant à cette curiosité.

Il semble que le film ait rencontré un très joli succès en Finlande, mais qu’il soit passé un peu inaperçu au-delà de ses frontières. C’est dommage. Et l’idée de rattacher les mythologies chinoise et finnoise n’est pas si totalement farfelue. En arrivant en Finlande, j’avais été frappé par les ressemblances entre la langue japonaise et le finnois. En extrapolant charitablement les trajectoires des migrations pour brouiller tout cela et en admettant qu’en partant au nord de la Chine on peut aboutir en Finlande, on en accepte l’idée.

Ces deux films sont disponibles en DVD si vous cherchez un peu: Sampo sous le titre The Day the Earth froze, Jade soturi sous celui de Jade Warrior. Uniquement en anglais, cependant.

Et pour l’heure, voilà qui clôt enfin cette petite causerie sur le fascinant mythe du Sampo. Rangez vos affaires et sortez en silence.

Commentaires : 3 Comments »

Étiquettes : kantele d'ivoire, productions américaines et saccage, vol de projecteur, wu xan pian

Catégories : cinema, fantastique, Finlande, mythe

Sampo! (2)

15 11 2010Or donc, avant quelques digressions, nous parlions du Kalevala, recueil de poèmes compilé par Elias Lönnrot, et du Sampo, cet instrument merveilleux, œuvre du forgeron Ilmarinen, qui moulinait la prospérité par magie et crachait un flot ininterrompu de grain, de sel et d’or. Les mythes inspirent souvent l’art. Mais le Kalevala narre une mythologie somme toute assez locale, longtemps restée circonscrite à la Finlande au sens large. À partir de 1849, la publication des textes par Lönnrot offre désormais au mythe une base de propagation.

Nous avons vu combien ce poème avait inspiré en particulier Akseli Gallen-Kallela. En illustrant les figures principales, les scènes marquantes, ce peintre grand voyageur (il a fait des séjours à Paris, il visitera l’Afrique) apporte à l’œuvre une assise visuelle forte, au caractère finlandais marqué, inscrit dans le mouvement d’indépendance qui agite le pays en ce début de XXe siècle. Certaines de ses toiles, fresques ou illustrations sont devenues iconiques. «La Défense du Sampo», moment où Louhi, la sorcière de Pohjola, métamorphosée en oiseau géant, attaque le vaisseau de Väinämöinen ramenant le moulin magique vers le Kalevala, est une image qui a dépassé le seul cadre de la Finlande.

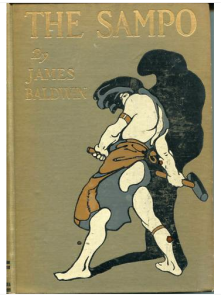

Cependant, les représentations extérieures restent rares, et accompagnent en général les diverses éditions du poème En 1912, aux USA, un superviseur des écoles de l’Indiana, James Baldwin (aucun rapport avec l’autre), parmi plusieurs volumes de mythes destinés aux jeunes gens, rédige un The Sampo, dont il avertit en préface qu’il est réarrangé en un tout cohérent, que Baldwin s’est débarrassé de la forme originelle («d’éternelles cadences monotones», trop sympa…) et qu’il a ajouté çà et là des détails de son cru. L’ouvrage est illustré de peintures de N.C. Wyeth, apparemment peu nombreuses et très mal reproduites en noir et blanc dans l’édition brochée que j’en possède, hélas. Heureusement, j’ai déniché sur le Net une reproduction plus satisfaisante du «Magician and the Maid of Beauty», placée un peu plus haut, illustrant la première rencontre entre Väinämöinen et la Vierge de Pohjola.

Cependant, les représentations extérieures restent rares, et accompagnent en général les diverses éditions du poème En 1912, aux USA, un superviseur des écoles de l’Indiana, James Baldwin (aucun rapport avec l’autre), parmi plusieurs volumes de mythes destinés aux jeunes gens, rédige un The Sampo, dont il avertit en préface qu’il est réarrangé en un tout cohérent, que Baldwin s’est débarrassé de la forme originelle («d’éternelles cadences monotones», trop sympa…) et qu’il a ajouté çà et là des détails de son cru. L’ouvrage est illustré de peintures de N.C. Wyeth, apparemment peu nombreuses et très mal reproduites en noir et blanc dans l’édition brochée que j’en possède, hélas. Heureusement, j’ai déniché sur le Net une reproduction plus satisfaisante du «Magician and the Maid of Beauty», placée un peu plus haut, illustrant la première rencontre entre Väinämöinen et la Vierge de Pohjola.

La célèbre collection des Contes et légendes de chez Nathan consacrera en 1947 un volume à la Finlande, qui s’avère malheureusement difficile à trouver (ou cher, ce qui aboutit au même résultat pratique). Il semblerait que le volume compilé par Lucie Thomas ne se cantonne pas exclusivement à des légendes tirées du Kalevala, mais intègre aussi divers poèmes tirés d’autres sources, comme «Maamme», celui qui forme les paroles de l’hymne national finlandais.

La célèbre collection des Contes et légendes de chez Nathan consacrera en 1947 un volume à la Finlande, qui s’avère malheureusement difficile à trouver (ou cher, ce qui aboutit au même résultat pratique). Il semblerait que le volume compilé par Lucie Thomas ne se cantonne pas exclusivement à des légendes tirées du Kalevala, mais intègre aussi divers poèmes tirés d’autres sources, comme «Maamme», celui qui forme les paroles de l’hymne national finlandais.

Il existe également diverses traductions du poème de Lönnrot, mais la plupart sont des ouvrages à visées plus linguistiques qui, lorsqu’ils ne se bornent pas à reprendre une peinture de Gallen-Kallela en couverture, optent pour une sobriété de littérature dite sérieuse — ou, du moins, universitaire. Toutefois, une traduction étasunienne par Eino Friberg s’illustre assez richement par des images de Bjorn Landstrom (édition que je ne possède pas, hélas; on ne peut pas tout avoir).

Si la littérature est finalement assez chiche de représentations (même la fantasy, grande dévoreuse de mythes à recycler, ne s’est guère aventuré dans ce domaine), si le cinéma ne brille guère par une profusion plus grande (nous en reparlerons dans la troisième partie — oui, il y aura une troisième partie, ça commençait comme une notule, ça tourne au roman-fleuve), on peut se tourner vers la bande dessinée qui, tout comme la fantasy, est souvent friande de mythes à illustrer, détourner ou métamorphoser.

Mais là encore, il faut le reconnaître, la moisson est assez chiche. Pour l’essentiel, elle se cantonne à des productions finlandaises, ce qui est logique — qui est mieux placé? — mais confirme la particularité géographique du mythe.

Pourtant, nous traiterons d’abord d’une curiosité conçue à l’étranger, parce qu’elle se résume à peu de choses, hélas: Après son Amant de Lady Chatterley et son Casanova, Hunt Emerson avait envisagé de dessiner une adaptation parodique du Kalevala. L’idée lui en était venue après plusieurs visites dans le cadre du très sympathique Festival de la Bande dessinée de Kemi (trente ans l’an prochain!), sans doute soufflée par quelques-uns des participants. L’idée lui sembla bonne et il se lança dans une adaptation, dessinant des premières versions des protagonistes, les rebaptisant pour leur donner des noms plus aisés à prononcer à l’international — Lemminkaïnen devient Lover-Boy, par exemple. De façon regrettable, Hunt a dû abandonner le projet au bout de neuf pages seulement, faute d’avoir trouvé un éditeur pour le financer. Dommage. Actuellement, il est à l’œuvre sur La Divine Comédie de Dante, une œuvre sans doute plus universellement connue.

Pourtant, nous traiterons d’abord d’une curiosité conçue à l’étranger, parce qu’elle se résume à peu de choses, hélas: Après son Amant de Lady Chatterley et son Casanova, Hunt Emerson avait envisagé de dessiner une adaptation parodique du Kalevala. L’idée lui en était venue après plusieurs visites dans le cadre du très sympathique Festival de la Bande dessinée de Kemi (trente ans l’an prochain!), sans doute soufflée par quelques-uns des participants. L’idée lui sembla bonne et il se lança dans une adaptation, dessinant des premières versions des protagonistes, les rebaptisant pour leur donner des noms plus aisés à prononcer à l’international — Lemminkaïnen devient Lover-Boy, par exemple. De façon regrettable, Hunt a dû abandonner le projet au bout de neuf pages seulement, faute d’avoir trouvé un éditeur pour le financer. Dommage. Actuellement, il est à l’œuvre sur La Divine Comédie de Dante, une œuvre sans doute plus universellement connue.

Se moquer d’un mythe local n’avait pas de quoi choquer les Finlandais: ils se sont eux-mêmes livrés à l’exercice, tout particulièrement dans un assez rigolo Koirien Kalevala, le «Kalevala des Chiens», un ouvrage copieusement illustré par Mauri Kunnas. Comme son titre l’indique, le récit révise la saga du Sampo à l’aune de valeureux héros canins qui affrontent les épreuves et la terrible et rébarbative sorcière Louhi, pillant au passage les plus fameuses illustrations de Gallen-Kallela pour les faire basculer dans des pagailles roboratives (à ce titre, les noces d’Ilmarinen et de la rougissante Vierge de Pohjola ont un petit quelque chose de Dubout). Une version assez épatante de toute l’affaire, où le Sampo représenté, forcément, suit le modèle créé par Gallen.

Se moquer d’un mythe local n’avait pas de quoi choquer les Finlandais: ils se sont eux-mêmes livrés à l’exercice, tout particulièrement dans un assez rigolo Koirien Kalevala, le «Kalevala des Chiens», un ouvrage copieusement illustré par Mauri Kunnas. Comme son titre l’indique, le récit révise la saga du Sampo à l’aune de valeureux héros canins qui affrontent les épreuves et la terrible et rébarbative sorcière Louhi, pillant au passage les plus fameuses illustrations de Gallen-Kallela pour les faire basculer dans des pagailles roboratives (à ce titre, les noces d’Ilmarinen et de la rougissante Vierge de Pohjola ont un petit quelque chose de Dubout). Une version assez épatante de toute l’affaire, où le Sampo représenté, forcément, suit le modèle créé par Gallen.

Il existe également une adaptation finlandaise du Kalevala, plus récente, disponible également dans une traduction anglaise. Des quelques illustrations qu’on en voit, il semble que ce soit une version traitée dans un style assez réaliste. Je ne vous en dirai pas plus, faute, encore une fois, de l’avoir lu.

Il existe également une adaptation finlandaise du Kalevala, plus récente, disponible également dans une traduction anglaise. Des quelques illustrations qu’on en voit, il semble que ce soit une version traitée dans un style assez réaliste. Je ne vous en dirai pas plus, faute, encore une fois, de l’avoir lu.

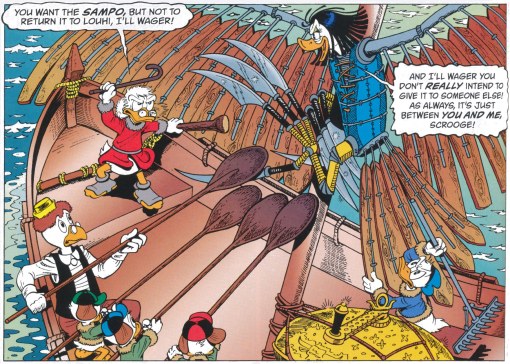

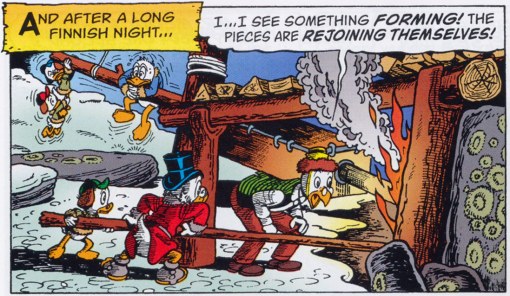

Mais, finalement, la version la plus connue, la plus largement publiée (à l’échelle mondiale, en fait), est sans conteste celle qu’en a tirée Don Rosa, dans sa Quête du Kalevala (Sammon salaisuus en finnois!). Invité à une convention de bande dessinée en Finlande — pays où Donald Duck est un personnage extrêmement populaire, Carl Barks est une idole, de même que Don Rosa —, il a l’idée d’expédier Picsou et ses neveux en Finlande sur la piste des fragments du Sampo, localisés par une demi-page arrachée au manuscrit original de Lönnrot.

Solidement documenté sur les décors locaux (et notamment pour une scène délirante où un monstre marin est dépêché par Louhi pour semer la panique dans Helsinki — il brise une des lampes des géants de la belle gare construite par Saarinen, le sauvage!), Rosa couvre assez bien les grandes phases de la Quête du Sampo, envoyant les canards jusqu’à Tuonela, le pays de la Mort, pour réveiller Louhi. Les personnages du récit d’origine cèdent en partie la place à leurs équivalents dans la riche galerie des personnages de Donaldville: Géo Trouvetou vient suppléer à la carence d’Ilmarinen, et Louhi, quand elle ne peut exercer ses méfaits, invoque sa collègue Miss Tick afin de s’en occuper pour elle.

Solidement documenté sur les décors locaux (et notamment pour une scène délirante où un monstre marin est dépêché par Louhi pour semer la panique dans Helsinki — il brise une des lampes des géants de la belle gare construite par Saarinen, le sauvage!), Rosa couvre assez bien les grandes phases de la Quête du Sampo, envoyant les canards jusqu’à Tuonela, le pays de la Mort, pour réveiller Louhi. Les personnages du récit d’origine cèdent en partie la place à leurs équivalents dans la riche galerie des personnages de Donaldville: Géo Trouvetou vient suppléer à la carence d’Ilmarinen, et Louhi, quand elle ne peut exercer ses méfaits, invoque sa collègue Miss Tick afin de s’en occuper pour elle.

L’histoire fut publiée en exclusivité en Finlande (avec une page supplémentaire exclusive, un gag final où Tuoni revient voir Picsou) et ensuite diffusée dans tous les pays où paraissent les comics Disney, ce qui représente un joli public. C’est sans doute à ce jour le plus grand succès qu’ait rencontré une version du Kalevala en bande dessinée.

En guise de coda, signalons une curiosité, la parution récente d’un album de bédé sur la vie d’Elias Lönnrot avant qu’il ne compose le Kalevala. Signé Ville Ranta, le récit de L’Exilé du Kalevala traite moins de la rédaction de son œuvre littéraire, voire de sa collecte, que de sa vie de médecin exilé au plus profond d’une campagne retirée de Finlande. Une œuvre de démythification du personnage du forgeur de mythe, en quelque sorte.

En guise de coda, signalons une curiosité, la parution récente d’un album de bédé sur la vie d’Elias Lönnrot avant qu’il ne compose le Kalevala. Signé Ville Ranta, le récit de L’Exilé du Kalevala traite moins de la rédaction de son œuvre littéraire, voire de sa collecte, que de sa vie de médecin exilé au plus profond d’une campagne retirée de Finlande. Une œuvre de démythification du personnage du forgeur de mythe, en quelque sorte.

La prochaine fois, on conclura ce petit bavardage bien loin d’être exhaustif par quelques apparitions du Sampo au cinéma. Ce ne sera pas abondant, mais ce devrait quand même être assez curieux.

Commentaires : 2 Comments »

Étiquettes : don rosa, Helsinki, hunt emerson, kalevala, n.c.wyeth, sammon salaisuus, Sampo, trois forgerons, version canine, ville ranta

Catégories : comics, fantastique, Finlande, funny animals, mythe

La fête du chien mort

28 03 2010Toutes les bonnes choses ont une fin.

Ce matin se déroulaient les derniers débats. J’en ai suivi trois, dans la foulée. D’abord, l’interview de Dennis Etchison par Kim Newman — totalement hilarante, nous avons eu droit à la touchante anecdote du cochon qui parle (un événement qui a profondément marqué Etchison, je vous raconterai peut-être ça un jour, si j’ai l’occasion), celle du clavier sans lettres, et il a parlé de Rampage, un magazine sur le catch rempli d’articles par des gens comme lui, comme Douglas Winter et Scott Edelman.

Plus d’une fois, la salle a été tordue de rire, ce qui n’étonnera que les gens qui n’ont jamais rencontré d’écrivains d’horreur.

J’ai enchaîné sur une présentation en diapos de Les Edwards sur sa carrière, passionnante et souvent cocasse — la façon dont il a adapté deux histoires de Clive Barker pour Eclipse comics, en n’ayant jamais fait de bédé auparavant (mais conseillé par John Bolton quand même) est assez étonnante, d’autant plus que le résultat est loin d’être déshonorant: pendant qu’il dessinait Son of Celluloid, Clive Barker lui a demandé de faire l’affiche de Cabal. S’étant renseigné chez Eclipse pour savoir s’il pouvait prendre un peu de temps pour remplir cette commande, il s’est entendu dire: « Nous n’avons pas l’habitude de dessinateurs aussi productifs que vous. Vous êtes énormément en avance sur nos prévisions, par rapport aux artistes avec qui nous travaillons d’habitude. Donc, allez-y, pas de problème, prenez le temps qu’il vous faut! »

Vestige d'une adaptation cinéma jamais concrétisée, le Mekon, l'ennemi personnel de Dan Dare (à droite, Les Edwards).

Finalement, une rétrospective sur les Pan Books of Horror et leur descendance, les anthologies Dark Voices et Dark Shadows dans les années quatre-vingts et quatre-vingt-dix, et les petits nouveaux qui arrivent, chez des petites maisons comme Atomic Fez. Les éditeurs ont été sévèrement étrillés dans les commentaires, pour changer d’avis de façon souvent imbécile au mépris de toutes les règles commerciales. Les exemples étaient particulièrement affligeants.

Les panels terminés, ne restaient plus pour l’après-midi que la clôture, et les différents pots et célébrations.

Après la cérémonie de clôture, une petite réception pour fêter les 100 bouquins de Steve Jones (en fait 109, désormais), puis sortie dans les rues de Brighton, sous une petite pluie, pour profiter du Ghost Walk, la promenade de lieu de hantise en lieu de hantise. Et arrêt au Northern Lights, pub scandinave où l’on trouve de la cuisine finnoise et des petits verres de salmiakki!

Bon, là, j’ai pas le temps, je vais à la Dead Dog Party, la soirée de fin de convention. Je continuerai plus tard, si je trouve une connexion Wifi à Bristol, et si vous êtes sages.

P.S.: la fête du chien mort est terminée, je suis parti, plein de cidre de pomme suédois, de salmiakki et de fisherman’s friend (oui, oui, de la vodka assaisonnée aux bonbons du même nom; autant le salmiakki, à base de réglisse, fait mon bonheur, autant le fisherman’s friend me laisse sceptique), j’ai dit au revoir à toutes les connaissances encore présentes, et je vais maintenant boucler mes valises.

Ça risque de ne pas être triste…

Commentaires : 5 Comments »

Étiquettes : 100 livres de steve jones, fantomes de brighton, ghost walks, le cochon qui parle, rampage magazine, salmiakki, so dear to my heart, state of the art

Catégories : Brighton, fantastique, Horreur, horror

Wait and see

27 03 2010Bon, ce fut une journée un peu frénétique. Je ne vais pas revenir sur la soirée d’hier, finalement: je vous ai donné l’essentiel.

Après l’interview de James Herbert par Neil, j’ai été prendre l’air dans Brighton — air délicieusement iodé par une forte odeur de friture — le fish & chips a une certaine tendance à imprégner, voire empoisser, l’atmosphère.

Retour vers quinze heures pour la séance de dédicace de Neil Gaiman. J’ai fait la queue, histoire de causer un peu, ne l’ayant pas revu depuis son passage à Angoulême. En sortant, puisque j’étais d’humeur stationnaire, j’ai fait également la queue pour la séance de dédicace de James Herbert. Ce à quoi l’apparition surprise de Neil avait coupé — la foule, les gens qui arrivent avec six tonnes de leurs bouquins favoris à parapher — se retrouvait ici. La file occupait toute la longueur d’un des couloirs les plus droits du Royal Albion — apparemment, il y en a aussi. Étrangement, arrivé à un coude, les gens disparaissaient et très peu revenaient avec leurs bouquins signés. Ça commençait à ressembler à une histoire d’horreur commencée par Kafka et achevée par Lucio Fulci. A commencé une course contre la montre entre le début de l’interview de Neil par Kim Newman, et le moment où je me ferais dédicacer mes bouquins. Finalement, je suis resté dans la file jusqu’au bout, j’ai survécu au Coin de la mort et je n’ai rejoint le duo Newman-Gaiman qu’à la toute fin: les cinq dernières minutes, comme disait ce bon Bourrel. Ce qui m’a bien attristé, parce que ça avait l’air d’avoir été très bon.

Cela m’a cependant permis de voir passer Ingrid Pitt. Transportée dans un fauteuil roulant, très star dans une tenue d’un blanc immaculé et le nez chaussé de grosses lunettes noires, elle est venue saluer James Herbert avant de repartir après son interview écourtée.

« James, je t’aime! Viens t’asseoir sur mes genoux!

— Tu te livrerais à des privautés! »

Après une courte et chaleureuse conversation avec Herbert, elle est repartie, poussée par une femme qui nous a dit: « Mesdames et messieurs… Ingrid Pitt! »

Scène superbe, en-dehors du regret de la voir affaiblie.

Sorti de la salle pour filer dans la petite salle, pour le grand débat sur l’état actuel de l’horreur. Que du beau monde (Ramsey Campbell, F. Paul Wilson, Lisa Tuttle, Ian Watson, délirant modérateur, Graham Masterton, Chelsea Quinn Yarbro et Tanith Lee). Passionnant débat, très drôle et complètement chaotique, où l’on est passé du temps où Masterton était responsable du courrier de Penthouse à l’escalade dans l’horreur, aux mouvements spontanés de réaction vers le sous-entendu quand la tendance allait trop vers le gore, pour revenir à la notion que ce qui maintient en vie l’horreur, c’est l’amour, celui des petites presses, qui n’ont jamais été aussi nombreuses ni aussi somptueuses (j’adore par exemple le recueil de nouvelles lovecraftiennes chapeauté par S.T. Joshi). Réflexion qui nous a ramené à Penthouse et aux guides matrimoniaux de Masterton, bouclant ainsi la boucle.

Graham Masterton se fait voler la mise au point par son micro. On ne vérifie jamais assez ses photos...

J’en ai profité pour interroger Lisa Tuttle sur l’affaire Birth. Quand ce film, avec Nicole Kidman dans le rôle principal, est sorti en France, j’avais été choqué de voir Jean-Claude Carrière se vanter de sa brillante idée originale, alors que j’avais de suite reconnu l’intrigue assez singulière d’un superbe roman de Lisa Tuttle, Gabriel. Apparemment, Lisa est allé voir le film et a jugé que, sur une idée qui en effet ressemblait à son roman, le film part dans une autre direction. Certes, une adaptation un peu libre de son roman aurait pu donner un résultat identique, mais elle a décidé qu’il n’était pas impossible que Carrière ait entendu ou lu le concept de base du roman — dans une critique, par exemple — et ait écrit son propre scénario. Je continue à trouver les ressemblances troublantes, mais je ne vais pas être plus lisiste que Lisa.

À l’instant où je tapote ces mots sur mon clavier, une bonne partie de la Convention est partie sur cette maudite jetée pour le Banquet qui verra la remise des prix. Ayant négligé de m’inscrire (je ne sais plus pourquoi), je manque donc un succulent fish & chips (ou pas) et je mets à jour mon blog dans le Bar Rogue, avec les autres rebelles, distraits et fauchés de mon acabit (en fait, d’après la mine et les commentaires des banqueteurs à leur retour, je dois me féliciter: les cuisiniers ont réussi à rater le fish and chips et les frites étaient immangeables).

Ce soir, reprise du Gaslight Theatre, et il n’est pas impossible que je me refasse une deuxième séance: la pièce d’ouverture, interprétée par Reggie Oliver, je l’ai vue à la dernière FantasyCon, mais je la reverrai avec plaisir. Ce soir, la troupe In the Gloaming sera bel et bien au complet, et le spectacle devrait donc être complètement différent, avec six acteurs au lieu de deux (ils jouent une pièce dont l’esprit est un peu celui des EC Comics revisités par les Monty Python; plutôt pas mal), et il y a en troisième partie une autre des Stage Frights de Reggie Oliver, The Copper Wig — assommé par deux bouteilles de cidre de poire, j’ai légèrement clumé durant la chute, ce qui est un peu embarrassant, parce que je m’étais installé au premier rang… sur le côté, heureusement.)

Commentaires : 2 Comments »

Étiquettes : apparition d'ingrid pitt, birth de carriere et tuttle, dédicaces, l'amour fait vivre l'horreur, masterton et penthouse

Catégories : cinema, dédicace, fantastique, Horreur, horror

Un peu de soleil dans l’eau froide

26 03 2010La deuxième journée se présente sous de plus riants auspices. Après avoir hurlé toute la nuit — bon, d’accord — sifflé toute la nuit plutôt que vraiment hurlé, le vent a un peu baissé, et surtout le soleil règne. Grâce au décalage horaire, j’étais réveillé à six heures moins le quart: comme quoi, même avec l’Angleterre, on peut connaître les étrangetés du décalage horaire. Après un plantureux petit déjeuner et une conversation avec une fan sud-africaine qui s’attend à ce que la Coupe du monde de foot tourne à la catastrophe, et pas seulement à cause de la prestation désopilante de l’équipe de France, je vais faire un tour dans la salle des bouquinistes. Pas facile à trouver. Tout le Royal Albion semble s’être développé organiquement, et les couloirs tournent et biscouettent, certains pancartes indiquant certaines salles s’arrêtent brusquement alors que la salle n’est pas atteinte, bref, c’est sans doute un lieu assez bien trouvé pour une convention d’Horreur. Dans la salle des bouquinistes enfin rejointe, beaucoup de bouquins vendus comme pièces de collection figurent déjà dans ma collection, ce qui est un peu déprimant, parce que ça me file tout de suite un coup de vieux.

Pour ne rien arranger, il y a pas mal de choses tout à fait goûteuses, à commencer par le stand de Tartarus Press, avec de jolis bouquins, un Lafcadio Hearn ou le Mrs Hargreaves de Frank Baker qui me fait bien envie. Mais Side Real Press a sorti son deuxième volume d’œuvres d’Hanns Heinz Ewers, Alraune (La Mandragore) dans la même belle présentation que le premier, Night Mare, et je suis vilainement tenté.

La soirée d’hier a été instructive: j’ai appris ce qu’étaient les Cumberland sausages (apparemment, ce sont des saucisses en cercle, et ça remonte à loin; première fois que j’en entendais parler) et le champ (une purée irlandaise faite à partir de pommes de terre et de jeunes oignons). Vous ne pourrez plus dire qu’on n’apprend pas des choses, ici.

Le matin est tranquille, je vais sortir prendre l’air.

En pleine figure, probablement.

Commentaires : Leave a Comment »

Étiquettes : bibliomanie, décalage horaire, dealer's room, labyrinthe d'hotel

Catégories : Brighton, fantastique, Horreur, horror